インプラントとは?仕組み・治療方法・費用・他治療との違いを徹底解説

2025年07月05日(土)

歯のコラム

こんにちは。岡山市北区津島西坂の歯医者「MAEDA DENTAL CLINIC」です。

「歯を失ったらもう元通りの食事や会話は難しい」と感じていませんか。実は、インプラントという選択肢が、自然な見た目と機能の回復を目指す治療法として注目されています。

しかし、インプラントとは一体どのようなものなのでしょうか。

インプラント治療は、失った歯の代わりに人工の歯根を顎の骨に埋め込む方法とされています。ブリッジや入れ歯とは異なり、自分の歯のような感覚を得られる場合があるため、近年選ばれることが増えてきました。

ここではインプラントについて詳細を解説していきますので、検討されている方はぜひ参考にしてください。

目次

インプラントとは?

インプラントとは、虫歯や歯周病、外傷などで歯を失った部分に、人工歯根(主にチタン製)を顎の骨に埋め込み、その上に人工の歯を装着する治療法です。

インプラント体は生体親和性の高いチタンで作られており、骨としっかり結合する「オッセオインテグレーション」という現象が起こります。

これにより、天然歯に近い噛み心地や審美性が期待できると考えられています。

インプラント治療が必要とされるケース

インプラント治療が検討されるのは、歯を失い、かつ残存歯や顎の骨の状態がインプラント埋入に適している場合です。特に、入れ歯が合わない、ブリッジのために健康な歯を削りたくない、見た目や噛む力を重視したい方に選択肢となることがあります。

ただし、全ての方に適応できるわけではなく、糖尿病や骨粗鬆症、重度の歯周病などがある場合は慎重な判断が必要です。

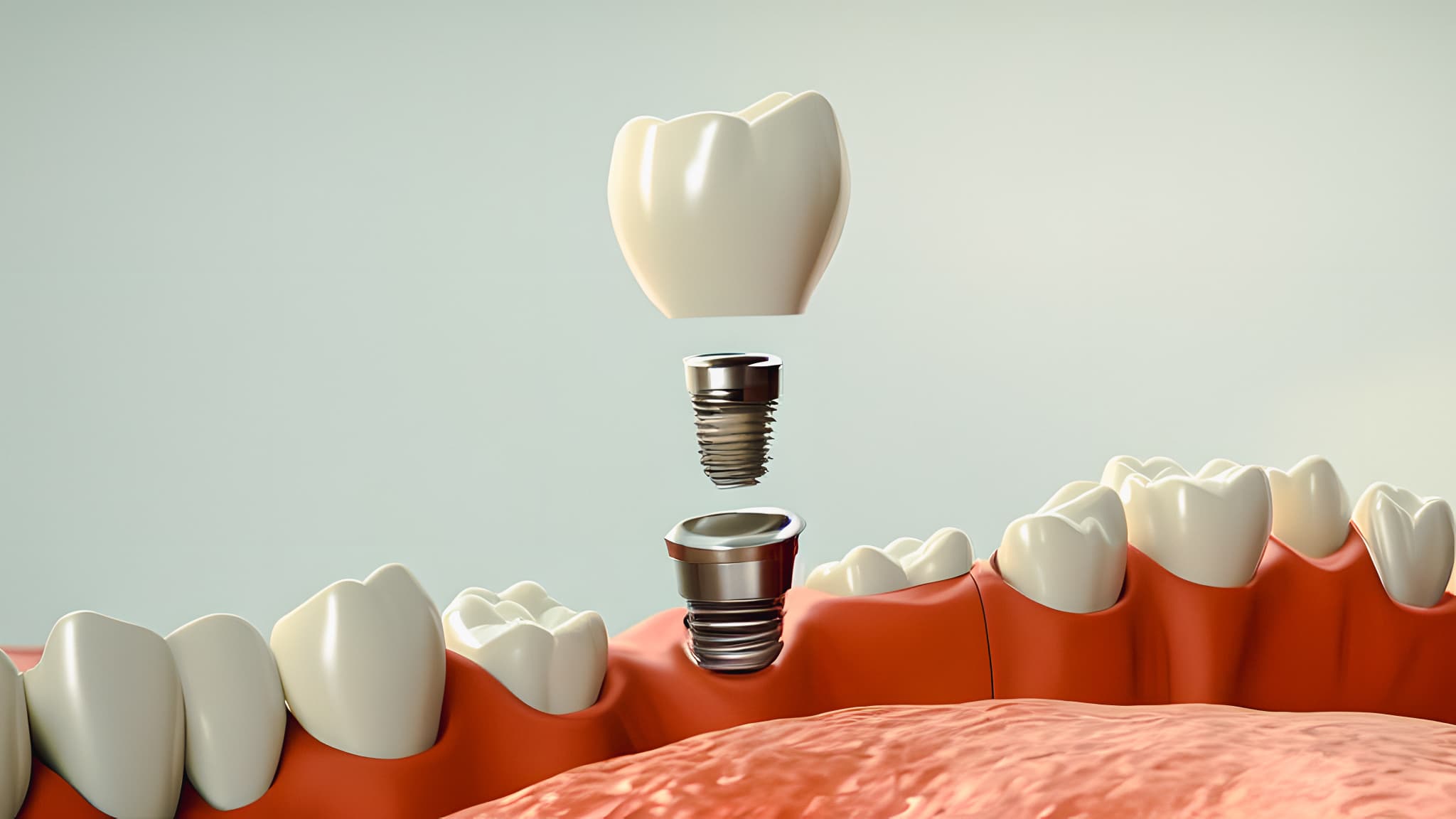

インプラントの構造

インプラントは、インプラント体、アバットメント、人工歯(上部構造)の3つの部品で構成されています。

インプラント体は顎の骨に埋め込まれ、歯根の役割を果たします。人工歯は実際に食事や会話で使用する部分で、アバットメントはインプラント体と人工歯を連結するパーツです。

これらが一体となって機能することで、天然歯に近い噛み心地や見た目を再現できるのです。

ワンピースタイプとツーピースタイプの違い

インプラントにはワンピースタイプとツーピースタイプがあります。ワンピースタイプはインプラント体とアバットメントが一体化しており、手術回数が少ない場合があります。

一方、ツーピースタイプはインプラント体とアバットメントが分かれており、骨や歯ぐきの状態に応じて柔軟な対応が可能です。

どちらが適しているかは、骨の量や質、全身状態、希望する治療期間などによって異なります。

使用される素材と安全性

インプラント体の主な素材はチタンやチタン合金で、生体親和性が高く、アレルギーや拒絶反応が起こりにくいとされています。

素材の安全性や耐久性について不安がある場合は、「チタンアレルギーのリスク」「自分に適した素材の選択」について歯科医師や歯周病専門医に相談することが大切です。

また、インプラント治療後は毎日の正しい歯磨きやデンタルフロスの使用、定期的な歯科医院でのメンテナンスが不可欠です。

インプラントと他の歯科治療との違い

ここでは、インプラントと他の歯科治療との違いについて詳しく解説します。

インプラントと入れ歯の違い

インプラントは、顎の骨にチタン製の人工歯根を埋め込み、その上に人工歯を装着する外科的な治療法です。

骨とインプラントが結合することで、天然歯に近い咬み心地や見た目が得られるのが特徴です。

一方、入れ歯は歯ぐきや周囲の歯に支えを求める補綴治療で、取り外しが可能ですが、装着感や咀嚼力がインプラントに比べて劣る場合があります。

インプラントは骨の健康状態が重要で、歯周病や骨量不足の場合は適応が限られることもあります。

インプラントとブリッジの違い

ブリッジは、失った歯の両隣の健康な歯を削り、橋渡しのように人工歯を固定する補綴治療です。

ブリッジは比較的短期間で治療が完了し、外科手術が不要なメリットもあります。

インプラントと差し歯の違い

差し歯は、歯の根が残っている場合に、その根を利用して人工の歯冠を被せる保存治療です。インプラントは歯根ごと失った場合に適応されるため、根の有無が大きな判断基準となります。

差し歯の場合も、根管治療の適否や歯周組織の健康状態が重要であり、専門医による診断が欠かせません。

インプラント治療の流れ

「治療がどのように進むのか分からない」と不安に思っている方もいるかもしれません。ここでは、治療の流れについて詳しく解説します。

治療前の検査とカウンセリング

インプラント治療を始める前には、口腔内の状態や全身の健康状態を詳しく調べる必要があります。レントゲンやCT撮影で、顎の骨の量や質、神経や血管の位置を確認していきます。

また、歯周病や虫歯がある場合は、まずそれらの治療を優先します。カウンセリングでは、治療のリスクや費用、期間についても説明を受けるため、不安や疑問点は遠慮せず質問しましょう。

インプラント手術の流れ(一回法・二回法)

インプラント手術には一回法と二回法があります。一回法はインプラント体を埋め込むと同時に、歯茎から頭を出した状態にする方法です。

二回法は、インプラント体を埋め込んだ後に歯茎を閉じ、数ヶ月後に再度歯茎を開いて人工歯を取り付けます。

どちらの方法を選択するかは、骨や歯茎の状態、全身の健康状態によって異なります。

治療期間と通院回数の目安

インプラント治療は、検査・治療計画から手術、人工歯の装着まで数ヶ月かかることが一般的です。骨とインプラント体がしっかり結合するまでの期間(オッセオインテグレーション)は、通常2〜6ヶ月程度とされています。

通院回数は、術前の検査・治療、手術、経過観察、最終的な人工歯の装着まで、少なくとも5回以上が目安です。

インプラント治療のメリットとデメリット

インプラント治療にはメリットだけでなくデメリットも存在します。ここでは、インプラント治療の主なメリットとデメリットについて詳しく解説します。

インプラントの主なメリット

インプラントの最大の利点は、顎の骨と直接結合することで、しっかりと固定される点です。天然歯に近い噛み心地や見た目を実現でき、周囲の健康な歯に負担をかけることもありません。

また、適切なセルフケアを継続すれば、10〜15年維持できるとされています。食事や会話の際の違和感が少なく、ストレスなく使える点も評価されています。

インプラント治療のデメリット

インプラントは外科手術を要する治療で、全身疾患や顎の骨量が不足している場合は適応できないこともあります。治療期間が数ヶ月に及ぶことや、保険適用外となるため費用負担が大きい点もデメリットといえるでしょう。

治療後はインプラント周囲炎などのトラブルが発生するリスクがあるため、セルフケアの徹底と定期的なメンテナンスが不可欠です。

インプラント治療にかかる費用

インプラント治療の費用は、1本あたり30万円から50万円程度が一般的な相場とされています。手術、上部構造(人工歯)の作製、術前検査や画像診断、消毒やメンテナンスにかかる費用が含まれる場合が多いです。

骨の量が不足している場合は骨造成術が追加され、さらに費用がかかることもあります。治療費は使用するインプラントの種類や、歯科医院の設備、医師の経験、地域差などによっても異なります。

治療前には、見積もりの内訳や追加費用の有無について、歯科医院で具体的に確認することが大切です。

健康保険や医療費控除の適用について

インプラント治療は原則として自費診療となり、健康保険の適用外です。

ただし、先天的な疾患や事故による顎の欠損など、特定の条件を満たす場合には保険適用となることもあります。

また、インプラント治療費は医療費控除の対象となる場合があります。確定申告時に領収書を提出することで、一定額以上の医療費が所得控除の対象となり、納税額が軽減される可能性があります。

インプラントの寿命

インプラントの平均寿命は10〜15年程度とされていますが、適切なケアを行えば20年以上使用できる場合もあります。

しかし、歯周病や過度な力が加わると、骨が吸収されインプラントの脱落リスクが高まります。長持ちさせるには、噛み合わせの調整や、残存歯の健康維持、生活習慣の見直しが重要です。

治療後のセルフケアと定期メンテナンス

インプラントは虫歯になりませんが、歯周病と同様の「インプラント周囲炎」を発症することがあります。毎日の正しい歯磨きやデンタルフロス、歯間ブラシの使用でプラークを除去し、歯ぐきの健康を保つことが大切です。

定期的な歯科医院でのメンテナンスでは、歯科衛生士によるクリーニングや噛み合わせチェックを受けることで、トラブルの早期発見・予防につながります。

インプラント周囲炎などのトラブル予防

インプラント周囲炎は、インプラントの周囲に炎症が起こり、進行すると骨が溶けてしまう疾患です。自覚症状が少ないため、早期発見には定期検診が不可欠です。

または長期間続く腫れや痛みが続くケースもあります。術後に痛みが生じることは正常ですが、長期的に続く場合や痛み止めを服用しても痛みが治まらない場合は早めに歯科医院へ相談しましょう。

インプラント治療を受けられない場合

ここでは、インプラント治療が難しい主なケースについて詳しく解説します。

インプラント治療が難しい主なケース

インプラント治療が難しいとされるのは、全身疾患を抱えている場合や、顎の骨が著しく不足している場合などです。

糖尿病や心疾患、骨粗鬆症などの慢性疾患があると、インプラント手術後の治癒が遅れたり、感染リスクが高まることがあります。

また、重度の歯周病や喫煙習慣がある場合も、インプラントと骨がしっかり結合しにくくなるため、慎重な判断が求められます。

全身疾患や顎の骨量不足の場合の対応

全身疾患がある場合は、主治医と連携しながら治療の可否を判断します。骨量不足の場合には、骨造成によってインプラント埋入が可能になるケースもあります。

こうした外科的手法にはリスクや限界があるため、事前に十分な説明を受けることが重要です。

まとめ

インプラントとは、失った歯の代わりに人工歯根を顎の骨に埋め込み、その上に人工歯を装着する治療法です。ブリッジや入れ歯と異なり、周囲の歯に負担をかけにくい点が特徴とされています。治療は数カ月かかることもあり、手術や定期的なメンテナンスが必要です。

費用は保険適用外の場合が多く、医院や治療内容によって異なります。インプラントにはメリットだけでなく、デメリットや適応できないケースもあるため、専門の歯科医師に相談し、自分に合った治療法を検討することが大切です。

インプラント治療を検討されている方は、岡山市北区津島西坂の歯医者「MAEDA DENTAL CLINIC」にお気軽にご相談ください。

当院は予防中心型歯科診療で歯とお口を守ることを第一にご家族のどの世代にも優しく、より良い歯科医療を提供することを目指しています。