親知らずの抜歯を徹底解説|抜くべき理由・リスク・費用・術後ケアまで

2025年07月19日(土)

歯のコラム

こんにちは。岡山市北区津島西坂の歯医者「MAEDA DENTAL CLINIC」です。

親知らずが気になるけれど、抜歯は怖いし、本当に必要なのか迷っている方も多いのではないでしょうか。痛みがない場合でも「いつか抜いた方がいいのかな」と、漠然とした不安を感じることもあるかもしれません。

そのお悩み、実は放置することで、将来的に痛みや腫れだけでなく、健康な隣の歯や歯並び全体にまで影響を及ぼす可能性があります。

この記事では、親知らずを抜くべきケースと抜かなくてよいケースの違いから、具体的な抜歯の流れ、かかる費用、そして抜歯後の痛みを抑える過ごし方まで詳しく解説します。

ご自身の状況と照らし合わせながら、親知らずに関する不安や疑問を解消したい方は、ぜひ参考にしてください。

目次

親知らずとは何か

親知らずは第三大臼歯と呼ばれる奥歯で、通常は10代後半から20代前半にかけて生えてくることが多いです。

永久歯の中で最後に生えるため、顎のスペースが足りない場合、正常に生えずトラブルの原因となることがあります。

親知らずが生える時期や生え方には個人差があり、全く生えてこない方や、骨や歯ぐきの中に埋まったままの方もいます。

親知らずが痛む、腫れるなどの症状がある場合は、早めに歯科医院でレントゲン検査を受け、ご自身の状態を把握することが大切です。

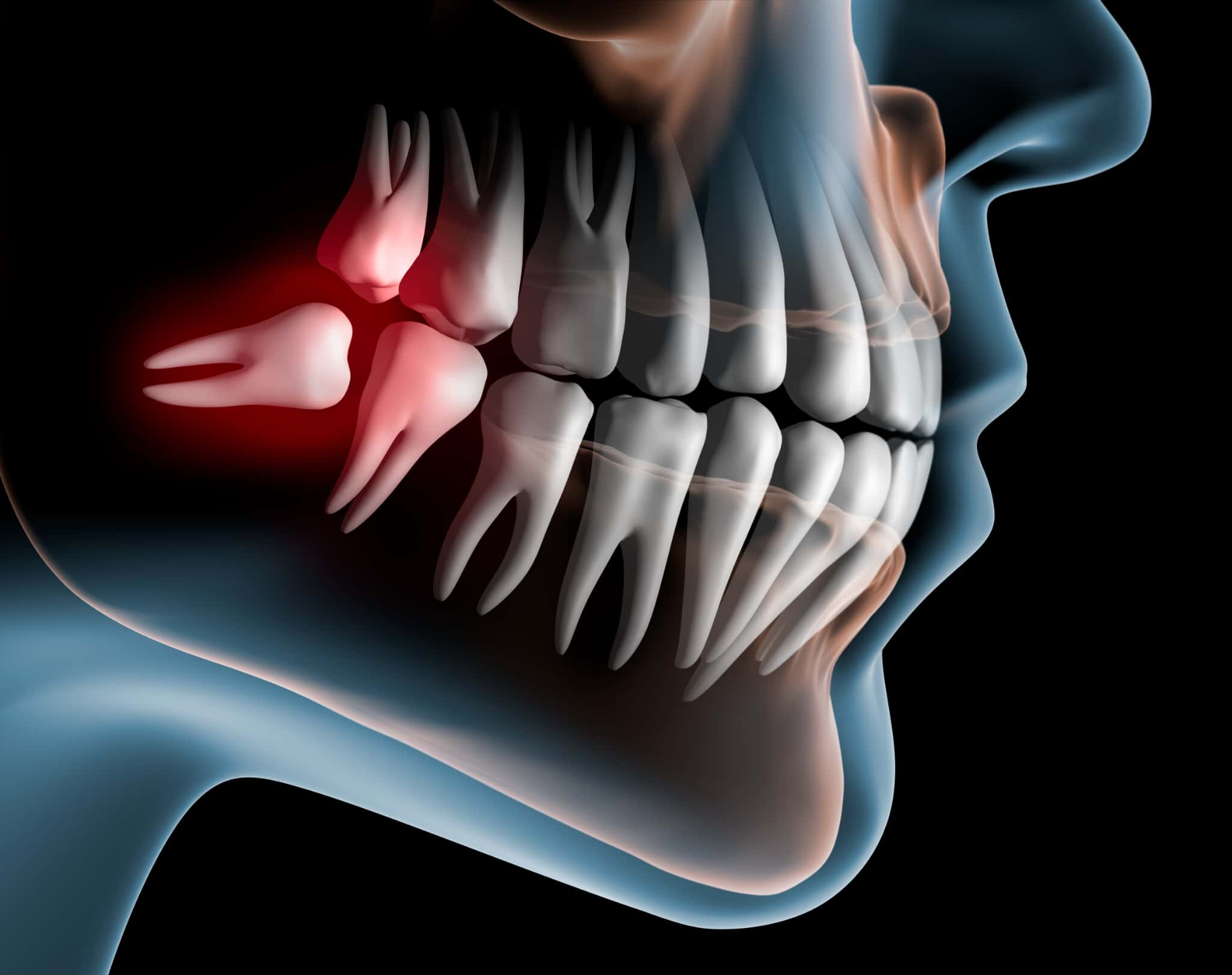

親知らずの生え方の種類

親知らずの生え方には、まっすぐ正常に生えている場合、斜めや横向きに生えている場合、完全に埋まっている場合など、さまざまなパターンがあります。

斜めや横向きに生えた親知らずは、隣の歯を圧迫したり、歯ぐきの腫れや痛み、虫歯や歯周病のリスクを高めることがあります。

こうした場合、経過観察や適切なセルフケアが推奨されることもありますが、症状やリスクを総合的に判断し、外科的な抜歯が検討されることもあります。

親知らずを抜歯すべき理由と抜かなくてよい場合

ここでは、親知らずを抜歯すべき理由や、抜かなくてもよいケース、放置した場合のリスクについて詳しく解説します。

親知らずを抜歯したほうがよい主なケース

親知らずが斜めや横向きに生えている場合、隣の歯を圧迫して虫歯や歯周病のリスクが高まります。

また、歯ぐきの炎症(智歯周囲炎)が繰り返される場合や、親知らずが部分的にしか生えておらず清掃が難しい場合も、細菌の繁殖や炎症が慢性化しやすいため抜歯が推奨されることがあります。

歯科医院では、レントゲン撮影や歯周病検査などを通じて、抜歯が必要かどうかを総合的に判断します。

抜歯しなくてもよい親知らずの特徴

親知らずが真っ直ぐ正常に生え、噛み合わせや清掃に問題がない場合、必ずしも抜歯は必要ありません。

また、完全に骨や歯ぐきの中に埋まっていて症状がない場合も、経過観察となることが多いです。

ただし、将来的なリスクを考慮し、定期的な歯科検診で状態を確認することが重要です。

親知らずを放置した場合のリスク

親知らずを放置すると、隣接する歯の虫歯や歯周病、歯並びの乱れ、顎関節症のリスクが高まることがあります。

特に、炎症や痛みを繰り返す場合は、細菌感染が広がる恐れもあります。

こうしたリスクを最小限にするためには、正しい歯磨きやデンタルフロスの活用、定期的な歯科受診が大切です。

親知らず抜歯の流れと治療方法

ここでは、親知らず抜歯の一般的な流れや、治療方法の選択肢について詳しく解説します。

歯科医院での診断と事前検査

親知らずの抜歯にあたっては、まず歯科医院での診断と事前検査が重要です。レントゲン撮影や口腔内の視診によって、親知らずの位置や生え方、周囲の歯や神経との関係を詳細に確認します。

特に神経や血管に近い場合は、CT撮影を行うこともあります。

抜歯手術の手順と所要時間

親知らずの抜歯は、局所麻酔を行ったうえで、必要に応じて、歯茎の切開や歯を分割して抜去します。

一般的な抜歯であれば、処置時間は30分程度ですが、歯の根の形や埋まり方によっては1時間以上かかる場合もあります。

抜歯後は圧迫止血や縫合を行い、術後の注意点やセルフケア方法について指導を受けます。

難しい親知らず抜歯の対応方法

骨に深く埋まっている親知らずや、神経に近接している場合は、一般歯科医だけでなく、大学病院や専門医療機関との連携が必要となる場合があります。

大学病院や専門医療機関へ紹介するケースも多いでしょう。

親知らず抜歯の費用と通院回数の目安

ここでは、親知らず抜歯の費用や通院回数について、具体的かつ実践的に解説します。

保険適用と自費診療の違い

親知らずの抜歯は、基本的に健康保険が適用される治療です。虫歯や炎症、痛みなど医学的な必要性が認められる場合には、保険診療として治療を受けられます。

一方、親知らず抜歯に伴う特別な処置や審美目的での抜歯、または一部の先進医療を希望する場合は自費診療となることがあります。

抜歯費用の具体例

保険適用の場合、親知らずの抜歯費用はおおよそ3,000円〜5,000円程度が一般的です。初診料やレントゲン検査、抜歯処置、投薬などが含まれます。

ただし、親知らずが骨に埋まっている埋伏歯の場合や、難易度が高い外科的抜歯では追加費用が発生することがあります。

自費診療の場合は、1本あたり5,000円〜15,000円程度となることもあります。費用の詳細は、治療前に見積もりを依頼し、納得したうえで進めることが重要です。

通院回数や治療期間の目安

親知らずの抜歯は、通常1〜2回の通院で完了することが多いですが、抜歯の難易度や術後の経過によって異なります。

簡単な抜歯であれば1回~2回、埋伏歯や複雑なケースでは、事前検査や抜糸、経過観察を含めて3〜4回程度の通院が必要となる場合があります。

治療期間中は、腫れや痛み、感染予防のためのセルフケアが重要です。

親知らず抜歯後の痛み・腫れ・合併症リスク

ここでは、親知らず抜歯後によくみられる症状やその経過、注意すべき合併症、そして出血や腫れが長引く場合の具体的な対応について詳しく解説します。

ご自身の症状が通常の範囲かどうか、また歯科医院でどのような質問をすればよいかを判断するための参考にしてください。

抜歯後によくある症状と経過

親知らずの抜歯後は、通常2〜3日をピークに痛みや腫れが現れることがあります。

これは抜歯による外科的な刺激に対する体の自然な反応であり、時間の経過とともに徐々に軽減していきます。

痛み止めや冷却などのセルフケアも有効ですが、強い痛みや腫れが1週間以上続く場合は、感染や他のトラブルが隠れていることもあるため、早めに歯科医院に相談しましょう。

ドライソケットや知覚麻痺などの合併症

抜歯後の合併症として代表的なのがドライソケットです。これは血餅(けっぺい)がうまく形成されず、骨が露出して激しい痛みが生じる状態です。

さらに、下顎の親知らず抜歯では、神経が近接しているため知覚麻痺が起こることもあります。

これらの合併症は稀ですが、発症した場合は早期の歯科的対応が重要です。

出血や腫れが続く場合の対応

抜歯後の出血は通常数時間から1日程度で止まりますが、長時間続く場合や腫れがひどい場合は、血液凝固障害や感染などのリスクも考慮する必要があります。

ガーゼをしっかり噛む、安静を保つなどの基本的なセルフケアを行い、それでも改善しない場合は速やかに歯科医院を受診してください。

親知らず抜歯後の食事・生活上の注意点

ここでは、親知らず抜歯後に安心して過ごすためのポイントについて、具体的かつ専門的な視点から解説します。

抜歯当日からの食事の工夫

抜歯直後は出血や痛みが起こりやすいため、刺激の少ない柔らかい食事を選ぶことが大切です。熱い飲食物や辛みの強い飲食物は血流を促進し出血を誘発する場合があるため、冷ましたおかゆやヨーグルト、プリンなどが適しています。

また、抜歯部位に食べ物が触れないよう、反対側で噛むように意識することが望ましいです。治癒を妨げるアルコールや香辛料の摂取は控えるとよいでしょう。

口腔ケアや歯磨きのポイント

抜歯後の口腔内は非常にデリケートな状態です。抜歯当日は強いうがいや抜歯した周囲の歯磨きを避け、翌日以降も傷口を刺激しないように注意しながら歯磨きを行います。

歯ブラシは柔らかいものを選び、抜歯部位を避けて丁寧に磨くことが推奨されます。

飲酒・喫煙・運動の注意点

飲酒や喫煙は血流を変化させ、傷口の治癒を遅らせる可能性があります。特に喫煙は血管収縮作用があり、感染リスクを高めるため、抜歯後数日は控えることが望ましいです。

また、激しい運動や入浴も一時的に血圧が上がり出血を誘発する場合があるため、抜歯当日は安静に過ごすことが推奨されます。

まとめ

親知らずは奥歯の一番後ろに生える歯で、正常に生えない場合や痛み・炎症の原因になることがあります。抜歯が必要とされるのは、虫歯や歯並びへの悪影響、炎症リスクが高い場合です。

一方、問題がなければ抜かなくてもよいこともあります。

抜歯はレントゲン診断後に行われ、費用や通院回数は症例によって異なります。術後は痛みや腫れ、まれに合併症もあるため、食事や生活に注意が必要です。

親知らずの治療を検討されている方は、岡山市北区津島西坂の歯医者「MAEDA DENTAL CLINIC」にお気軽にご相談ください。

当院は予防中心型歯科診療で歯とお口を守ることを第一にご家族のどの世代にも優しく、より良い歯科医療を提供することを目指しています。