抜歯後のインプラント治療は可能?治療のタイミングや注意点

2025年11月20日(木)

歯のコラム

こんにちは。岡山市北区津島西坂の歯医者「MAEDA DENTAL CLINIC」です。

歯を失った際の選択肢として、インプラント治療は見た目の自然さや噛む力の回復に優れた方法として注目されています。

とくに、抜歯が必要になった場合に「いつインプラント治療を行えばいいのか?」という疑問を持つ方は少なくありません。抜歯直後に行うべきなのか、ある程度期間を空けるべきなのか、どのタイミングが適切かは、患者さんの口腔内の状態によっても異なります。

今回は、抜歯後のインプラント治療について解説します。治療のタイミングや流れ、注意点について詳しく解説しますので、インプラント治療を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

目次

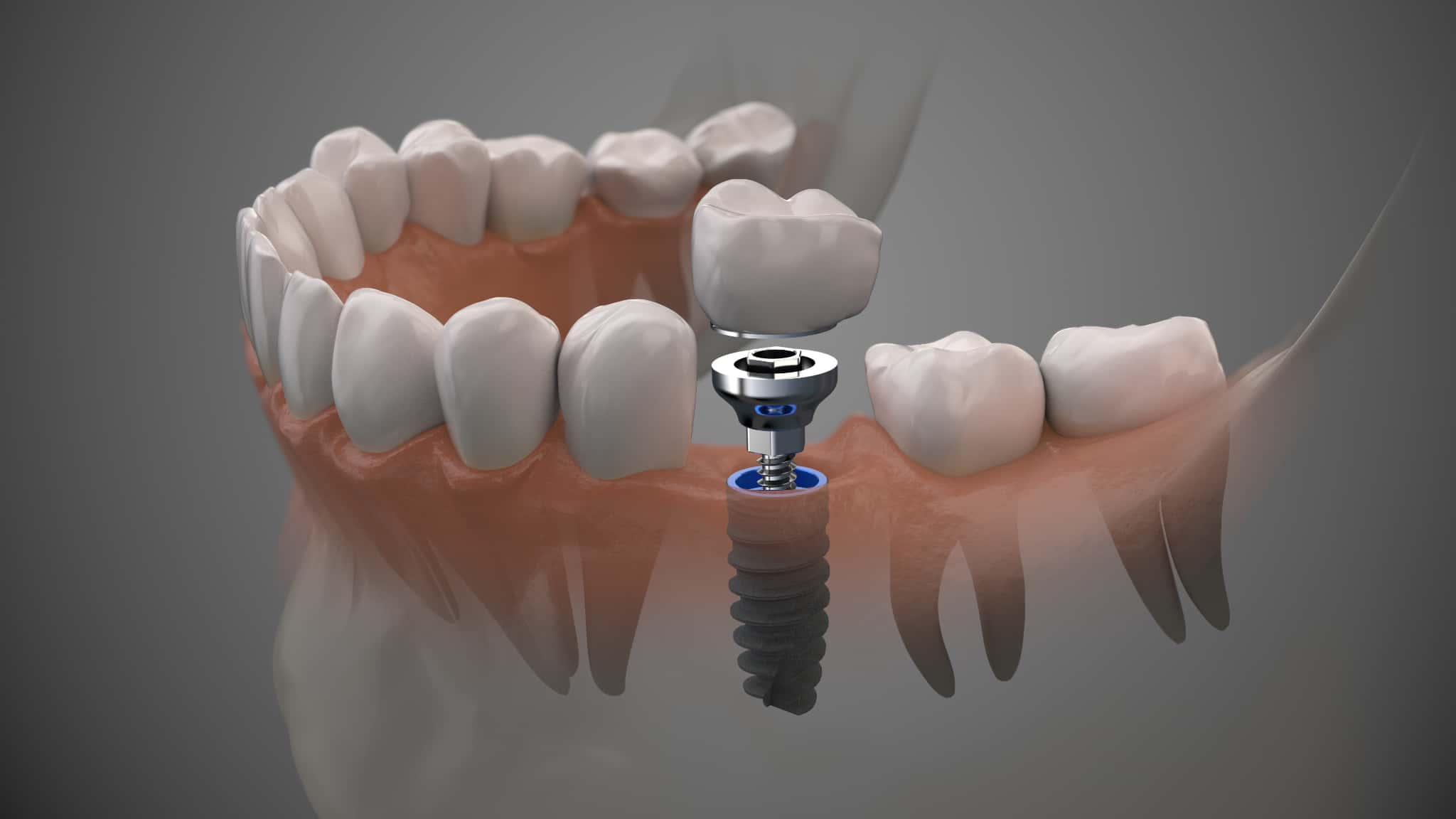

インプラント治療とは

インプラント治療とは、歯を失った部分の顎の骨に人工の歯根(インプラント体)を埋め込み、その上に人工の歯(上部構造)を取り付けて歯の機能と見た目を回復する治療法です。

入れ歯やブリッジと異なり、ほかの健康な歯に負担をかけず、噛む力や見た目の自然さを高いレベルで再現できるのが特徴です。

インプラントは主にチタン製で、生体親和性が高く、顎の骨と結合しやすいという性質があります。これにより、長期間安定した状態を維持できるのです。

ただし、インプラント治療には外科的な手術が必要であり、患者さんの全身状態や口腔内の環境によっては適応とならない場合もあります。

抜歯後のインプラント治療は可能?

結論から言えば、抜歯後でもインプラント治療は可能です。

ただし、抜歯をした理由や口腔内の状態、顎の骨の量や質などによって、インプラントの埋入時期や方法が変わってきます。虫歯や歯周病によって抜歯を行った場合、周囲の骨や歯肉に炎症があると、すぐにインプラントを埋入するのは難しいケースもあります。

一方で、炎症や感染がない場合は、抜歯と同時にインプラントを埋入する即時埋入という方法も選択可能です。この方法は治療期間を短縮できるメリットがありますが、骨の状態が良好であることが前提となります。

抜歯後にインプラント治療を行うタイミング

インプラント治療を行うタイミングについて、抜歯直後・数ヶ月後・数年後の3つに分けて、それぞれの特徴や注意点を解説します。

抜歯直後にインプラント治療を行うケース

抜歯直後にインプラントを埋入する方法は、即時埋入と呼ばれています。

この方法では、抜歯と同じ日にインプラント手術を行うため、治療期間が短縮されます。また、抜歯によって骨の吸収が始まる前に処置できる点もメリットです。

ただし、抜歯部位に炎症や感染がある場合には、即時埋入は適応されません。骨の状態が良好で、十分な骨量と質が確保されていることが前提となります。また、インプラントが安定しないリスクもあるため、術前の診査診断が極めて重要です。

抜歯して数ヶ月後にインプラント治療を行うケース

抜歯から2〜6ヶ月ほど経過したタイミングでインプラントを埋入するケースもあります。抜歯後の自然治癒によって、歯肉や骨の炎症が落ち着いた状態で手術を行えるため、安全性が高いことが特徴です。

この期間に、骨や軟組織の状態を整えることができるため、即時埋入が難しいケースや、骨造成が必要とされるケースにも対応しやすくなります。さらに、感染のリスクも低減され、インプラントの初期安定性も確保しやすいとされています。

抜歯して数年後にインプラント治療を行うケース

抜歯してから数年が経過したあとにインプラント治療を行う場合は、特別な配慮が必要になります。抜歯をしてから時間が経つと、骨の吸収が進行している可能性が高く、インプラントを支えるだけの骨量が不足していることが多いためです。

このようなケースでは、骨の状態を詳細に評価したうえで、必要に応じて骨造成手術を併用する必要があります。さらに、歯を失ったままの状態が続くと、周囲の歯の位置や噛み合わせにも変化が生じており、全体的な調整が必要となることもあります。

抜歯後のインプラント治療の流れ

ここからは、実際に抜歯後にインプラント治療を行う場合の一般的な治療の流れを解説します。

初診・カウンセリング

まずは、初診・カウンセリングで患者さんの悩みや希望をうかがいます。その後、口腔内の状態をチェックし、必要に応じてレントゲンやCT撮影などの精密検査を行い、顎の骨の量や質、神経や血管の位置などを正確に把握します。

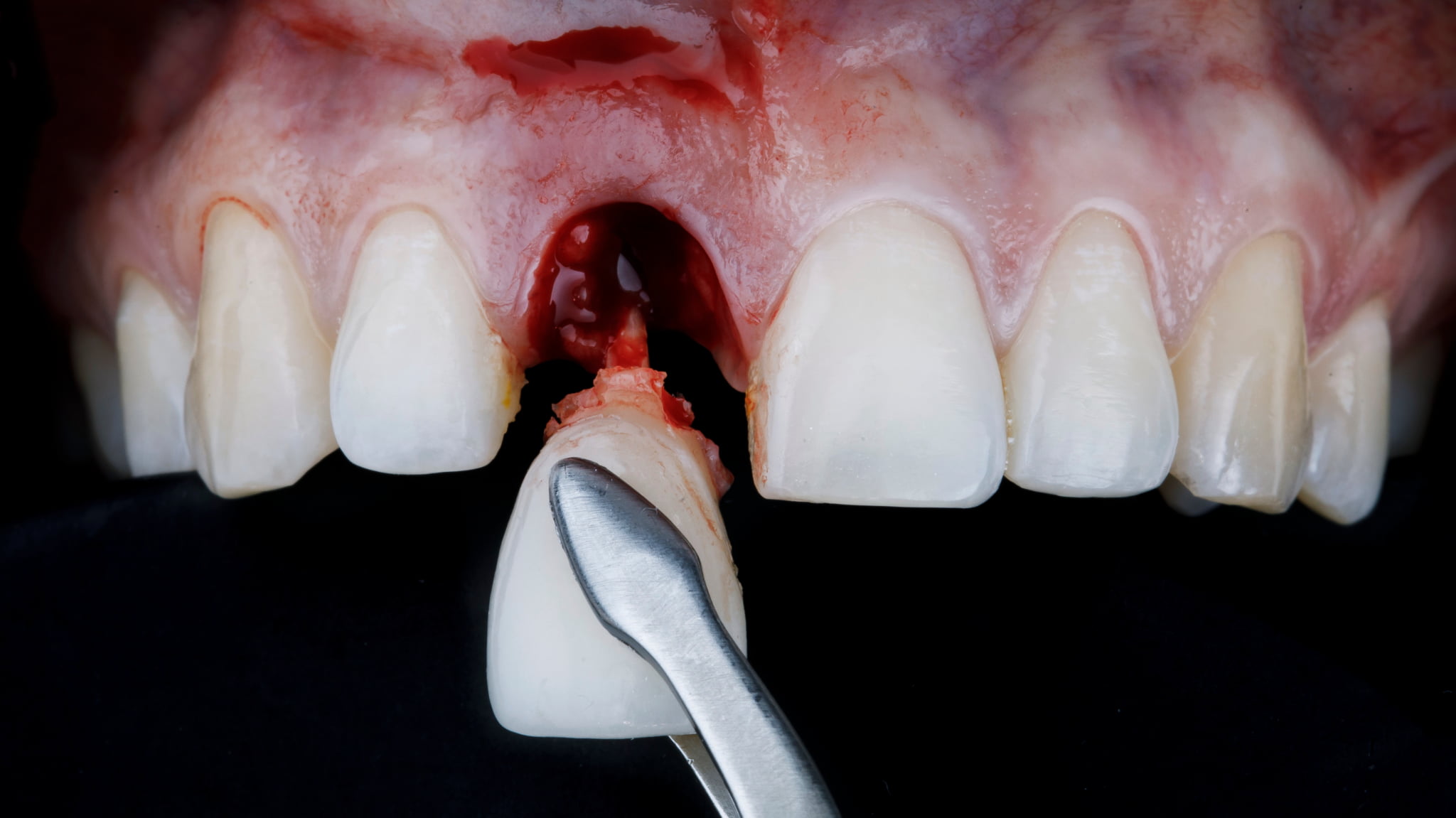

抜歯

虫歯や歯周病、外傷などで保存が難しいと判断された歯は、抜歯によって除去されます。抜歯は局所麻酔下で行われるため、痛みを感じることはほとんどありません。抜歯後は止血処置が施され、必要に応じて抗生剤や痛み止めが処方されます。

抜歯直後にインプラントを埋入する場合は、同じ手術の中でインプラント体の埋入まで行います。そうでない場合は、骨や歯肉の治癒を待って次の段階へ進むことになります。

一次手術

一次手術では、顎の骨にインプラント体を埋め込む外科処置を行います。局所麻酔を使用するため、痛みは最小限に抑えられます。手術後はインプラント体が顎の骨としっかり結合するまで、通常2〜6ヶ月の治癒期間が設けられます。

二次手術

インプラント体が顎の骨としっかり結合したのを確認したあと、次に行うのが二次手術です。二次手術では、歯ぐきを少し切開して、インプラントの頭部にアバットメントと呼ばれる連結部品を取り付けます。

二次手術のあとは、歯ぐきが自然な形で治癒するのを待ち、数週間の間を置いてから次のステップへと進みます。

上部構造の装着

歯茎が治癒したら、いよいよ人工歯(上部構造)の装着に進みます。上部構造には、オールセラミックやジルコニアなどの素材が用いられ、審美性・機能性ともに優れた仕上がりが期待できます。

型取りから装着までは数回の通院が必要ですが、完成後は自然な見た目と快適な噛み心地が得られます。この時点でインプラント治療としての主要なプロセスは終了となります。

定期メンテナンス

インプラントは虫歯にはなりませんが、インプラント周囲炎と呼ばれる歯周病のような病気になる可能性があります。そのため、治療後も定期的なメンテナンスが不可欠です。

歯科医院での定期検診では、インプラントの安定性の確認、噛み合わせのチェック、クリーニングなどが行われます。

抜歯後にインプラント治療を行うときの注意点

インプラント治療は精度の高い医療技術が求められるため、特に抜歯後に行う場合にはいくつかの注意点があります。成功率を高め、長く快適にインプラントを使用するためにも、以下のポイントを理解しておくことが大切です。

顎の骨の状態によっては治療が難しいことがある

インプラントを埋め込むには、十分な量と質の顎の骨が必要です。

しかし、抜歯後は骨吸収が進行するため、時間の経過とともに骨が痩せることがあります。骨が足りない状態では、インプラントがしっかり固定できず、治療そのものが難しくなる場合もあります。

このような場合には、骨の高さや厚みを補うために骨造成と呼ばれる処置を行うことがあります。これは骨補填材や自家骨を使って骨の再生を促す方法であり、治療期間や費用が追加でかかることもあります。

細菌感染を引き起こす可能性がある

インプラント治療において、細菌感染は注意すべきリスクのひとつです。特に抜歯後は傷口ができるため、口腔内の細菌による感染が起こりやすい状態になっています。

こうした感染を防ぐためには、治療前から口腔内を清潔な状態に保つことが大切です。歯周病がある場合には、まずその治療を優先し、清潔な状態を保ったうえでインプラント治療に臨むことが基本となります。

まとめ

抜歯後にインプラント治療を行う際には、タイミングや口腔内の状態によって治療計画が大きく変わります。抜歯直後に行う即時埋入は治療期間を短縮できますが、適応には条件があります。

一方、数ヶ月〜数年後に行う場合は、骨の状態や感染リスクに注意が必要です。まず信頼できる歯科医院で精密検査を受け、自分に合った治療法を選択しましょう。

インプラント治療を検討されている方は、岡山市北区津島西坂の歯医者「MAEDA DENTAL CLINIC」にお気軽にご相談ください。

当院は予防中心型歯科診療で歯とお口を守ることを第一にご家族のどの世代にも優しく、より良い歯科医療を提供することを目指しています。当院の診療案内ページはこちら、WEB予約も受け付けておりますので、ご活用ください。