根管治療とは?治療の流れ・種類・費用や注意点まで徹底解説

2025年07月28日(月)

歯のコラム

こんにちは。岡山市北区津島西坂の歯医者「MAEDA DENTAL CLINIC」です。

歯のズキズキとした痛みが続き、歯科医院で「根管治療が必要です」と診断された経験はありませんか。「神経を抜く治療」と聞いて、具体的に何をするのか、痛みはないのかと不安を感じている方もいるのではないでしょうか。

根管治療は、ひどい虫歯でも歯を抜かずに残すための大切な治療です。

しかし、どのような場合に治療が必要で、どんな流れで進むのかを知らないと、安心して治療に臨むのは難しいかもしれません。

この記事では、根管治療の目的や種類、具体的な治療の流れについて詳しく解説します。治療のメリット・デメリットや費用もご紹介しますので、根管治療を控えている方はぜひ参考にしてください。

根管治療とは何か

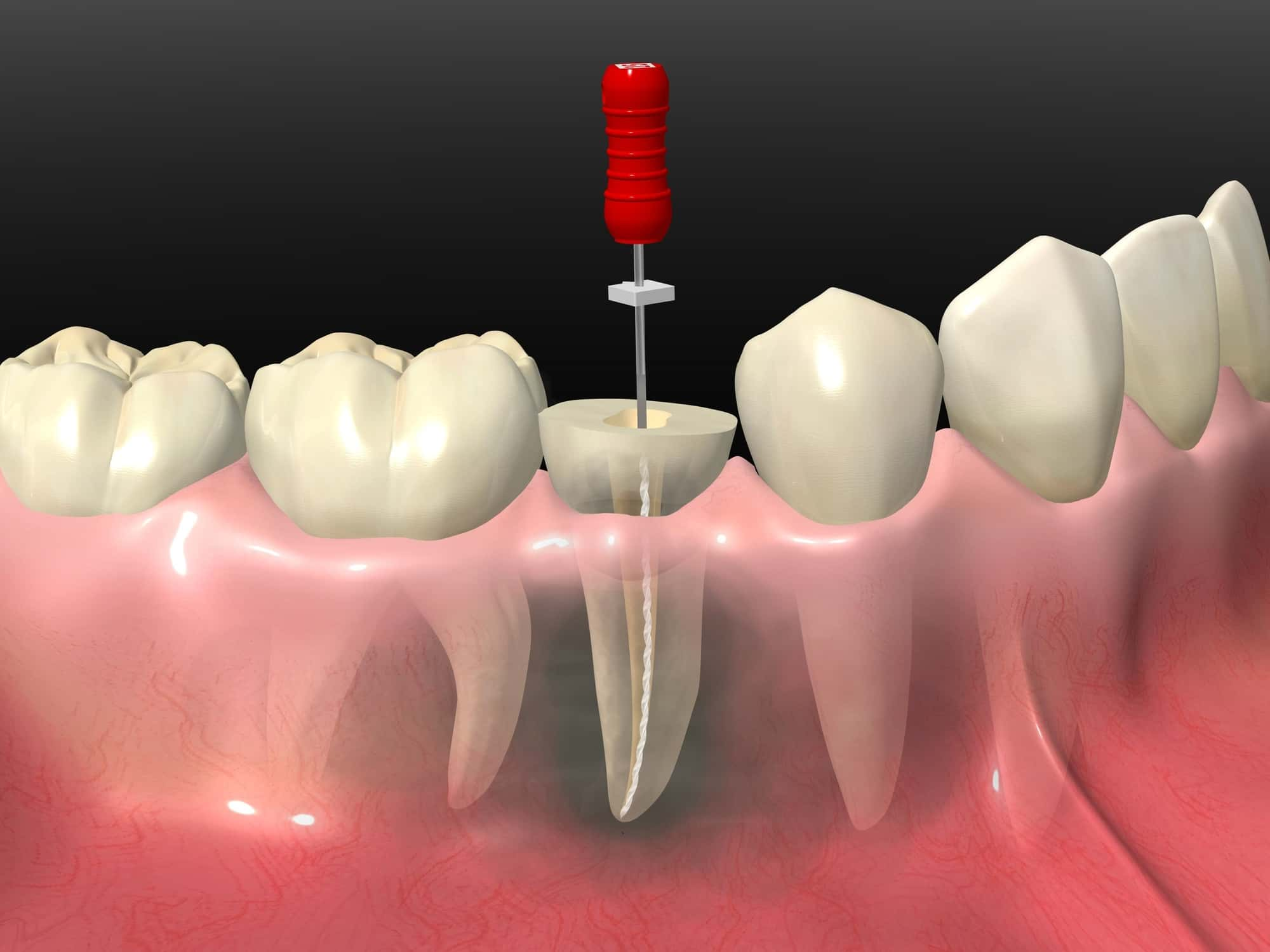

根管治療とは、歯の内部にある根管と呼ばれる細い管の中から、感染した歯髄(神経や血管などの組織)や細菌を取り除き、清掃・消毒した後に薬剤や材料で密封する治療法です。

歯を抜かずに残す保存治療の一つであり、むし歯や外傷などで歯髄が炎症や感染を起こした場合に行われます。治療後は詰め物や被せ物(補綴治療)を行い、歯の機能と見た目を回復させます。

どのような症状・状態で根管治療が必要になるか

強い痛みや冷たいもの・熱いものにしみる、噛んだときの違和感、歯ぐきの腫れや膿が出るなどの症状がみられる場合、歯髄が炎症や感染を起こしている可能性があります。

また、無症状でもレントゲン検査で根の先に影が見つかった場合も治療が必要になることがあります。

根管と歯髄の構造について

歯は表面のエナメル質、内部の象牙質、そのさらに奥にある歯髄という3層構造になっています。歯髄は神経や血管が集まった組織で、歯の根の中を通る細い管(根管)に収まっています。

むし歯が進行して歯髄まで細菌が到達すると、炎症や感染が根管内に広がり、自然治癒は困難になります。根管治療はこの根管内を徹底的に清掃・消毒することで、歯の保存を目指す治療です。

根管治療が必要なケース

ここでは、根管治療が必要になるケースについて紹介していきます。

深い虫歯による歯髄炎・感染

むし歯が進行すると、歯の表面(エナメル質)から象牙質、そして歯髄まで細菌が到達します。歯髄炎になると、強い痛みや腫れを引き起こすことが多く、自然治癒は期待できません。

感染が根管内に広がると、歯を保存するには根管治療が必要となります。

外傷や歯の破折による根管の問題

転倒やスポーツなどによる外傷で歯が折れたり、歯にヒビが入った場合、歯髄が露出して細菌感染を起こすことがあります。こうした場合も、感染が進行すれば根管治療が必要となることがあります。

外傷を受けた際は早めに歯科医院を受診し、歯の保存の可能性や治療方針について相談すると良いでしょう。

過去の治療後の再感染

以前にむし歯治療や根管治療を受けた歯でも、詰め物や被せ物の隙間から細菌が侵入し、再び感染を起こす場合があります。再感染が疑われる場合、再度根管治療が必要となることもあります。

歯科医院では、レントゲン撮影や精密検査を通じて原因を特定し、適切な治療法を提案してもらうことが重要です。

根管治療の種類と治療法

ここでは、根管治療の主な種類とその特徴、治療を受ける際に知っておきたいポイントについて詳しく解説します。

抜髄(歯の神経を取る治療)

抜髄は、むし歯が神経まで達した場合や外傷で神経が損傷した場合に行われる治療です。歯の内部にある神経や血管を取り除き、根管内を清掃・消毒します。

神経を取ることで痛みや炎症を抑えますが、歯はもろくなるため、治療後のケアや補綴(被せ物など)が重要です。

感染根管治療(感染した根管の治療)

感染根管治療は、細菌が根管内に入り込んで炎症や膿が生じた場合に行われます。根管内の感染組織や細菌を丁寧に除去し、再感染を防ぐために消毒と密封を行います。

治療の成否は根管の形状や感染の程度によって異なるため、治療期間や再発リスクについても確認しておくことが大切です。

再根管治療(再発時の治療)

一度根管治療を行った歯が再び感染した場合、再根管治療が必要となります。

以前の治療で取り残された感染源や新たな細菌侵入が原因となることが多く、治療はより複雑になる傾向があります。

外科的歯内療法(根尖切除術など)

通常の根管治療で改善しない場合、外科的歯内療法が選択されることがあります。

代表的なのが根尖切除術で、歯ぐきを切開し、根の先端部分と周囲の感染組織を直接取り除きます。

根管治療の流れと治療期間

ここでは、根管治療の具体的な流れや治療期間について詳しくご紹介します。

診断と事前検査の内容

根管治療の第一歩は、正確な診断と事前検査です。歯科医師は問診や視診に加え、レントゲン撮影や歯髄の生死判定などを行い、炎症や感染の範囲、歯の根の形態を把握します。

これにより、保存治療(歯を残す治療)が可能か、外科治療(抜歯や外科的根管治療)が必要かを判断します。

治療のステップ(開口・洗浄・消毒・根管充填)

治療は、まず虫歯や古い詰め物を取り除き、歯に小さな穴(開口)を開けて根管へアクセスします。

次に、専用器具で根管内の感染組織を除去し、薬剤で洗浄・消毒します。根管は非常に細く複雑なため、再感染を防ぐには精密な作業が求められます。

最終的に、根管内を薬剤で密封(根管充填)し、必要に応じてクラウンなどの補綴治療を行います。

治療回数や期間の目安

根管治療は一般的に1〜3回程度の通院が必要ですが、感染の程度や歯の状態によっては回数や期間が延びることもあります。

治療後は、正しい歯磨きやデンタルフロスの使用、食生活の見直しなどセルフケアが重要です。再発防止のため、歯科医院での定期的なメンテナンスも欠かせません。

根管治療のメリットとデメリット

ここでは、根管治療のメリット・デメリットについて、具体的なポイントごとに詳しく解説します。

根管治療のメリット

根管治療の最大のメリットは、重度の虫歯であっても抜歯を避け、ご自身の歯を残せる点にあります。天然の歯を保存することで、自分の歯でしっかりと噛む機能や感覚、自然な見た目を維持できます。

また、歯を失った際のブリッジやインプラントといった治療が不要になるため、健康な隣の歯を削ったり、顎の骨に負担をかけたりすることなく、お口全体の健康を長期的に守ることにつながります。

根管治療のデメリット

一方で、根管治療にはデメリットやリスクも存在します。治療で神経を抜くため、歯に栄養が行き渡らなくなり、健康な歯に比べて脆く割れやすくなります。そのため、多くの場合、治療後は歯を補強する被せ物が必須です。

また、歯の根の中は非常に複雑な構造をしているため、治療が複数回にわたって期間が長引くことや、完全に細菌を除去できずに後から再発する可能性もゼロではありません。

その他、治療後に一時的な痛みや違和感が出たり、ごく稀に治療中の偶発的なトラブルが起きたりするリスクも伴います。

根管治療の費用と保険適用について

ここでは、一般的な費用の目安や保険診療と自費診療の違い、費用に影響する要素について詳しく解説します。

一般的な費用の目安

根管治療の費用は、治療する歯の種類や治療内容によって異なります。保険診療の場合、前歯であれば数千円から1万円程度、奥歯では1万円前後になることが多いです。

一方、自費診療では、使用する材料や治療の精度、設備の違いにより数万円から10万円を超えるケースもあります。

費用の幅が大きい理由は、治療の難易度や再発リスク、治療後の補綴(クラウンなど)の有無によっても変動するためです。

保険診療と自費診療の違い

保険診療では、国が定めた基準に従い、必要最低限の治療や材料が使用されます。例えば、根管内の消毒や充填に使う材料が限定されることや、治療回数に制限がある場合があります。

自費診療では、より精密なマイクロスコープを使った治療や、再発リスクを抑える高品質な材料を選択できる場合があり、治療の自由度や精度が高まることが特徴です。

ただし、必ずしも自費診療がすべての症例に最適とは限らず、ご自身の症状や希望に合わせて選択することが大切です。

費用に影響するポイント

根管治療の費用に影響する主な要素として、治療する歯の本数や部位(前歯・小臼歯・大臼歯)、感染の範囲、再治療の有無、治療後の補綴物の種類などが挙げられます。

また、歯周病が進行している場合は追加治療が必要となることもあり、費用が増加する場合があります。

まとめ

根管治療とは、むし歯や感染などで歯の神経がダメージを受けた際に、根の中を清掃・消毒し、薬剤を詰めて歯を残す治療です。

主な原因はむし歯の進行や外傷で、治療法には一般的な根管治療や再根管治療などがあります。治療は数回に分けて行われ、期間は症状や状態によって異なります。

メリットは抜歯せず歯を残せる点ですが、再発リスクや治療期間が長引く可能性もあります。費用は保険適用が可能ですが、症例や材料によって異なります。

根管治療を検討されている方は、岡山市北区津島西坂の歯医者「MAEDA DENTAL CLINIC」にお気軽にご相談ください。

当院は予防中心型歯科診療で歯とお口を守ることを第一にご家族のどの世代にも優しく、より良い歯科医療を提供することを目指しています。